Un prêtre burundais résidant à la paroisse Kiremba, abbé Ephrem Girukwishaka, a raconté ce qu’il a vécu pendant les violences de 1972. Son témoignage nous aide à comprendre les racines complexes des conflits dans son pays, où les divisions entre groupes ethniques et la soif du pouvoir ont causé de grandes souffrances.

Pour comprendre les crises au Burundi, il faut regarder loin dans le passé. L’abbé Girukwishaka explique qu’avant la colonisation, la société burundaise était organisée en grands groupes familiaux, qu’on appelle des « clans ». Chaque clan avait un rôle précis. Selon lui, à cette époque, les gens vivaient ensemble dans un certain équilibre.

Le rôle de la colonisation

Selon le témoignage du prêtre, cet équilibre a été bouleversé par les colonisateurs, d’abord allemands, puis belges. Ils ont commencé à classer la population en « ethnies ». Plus tard, les Belges auraient manipulé certains groupes pour affaiblir le roi Mwambutsa et prendre le contrôle. C’est à ce moment que les rivalités pour le pouvoir se sont envenimées.

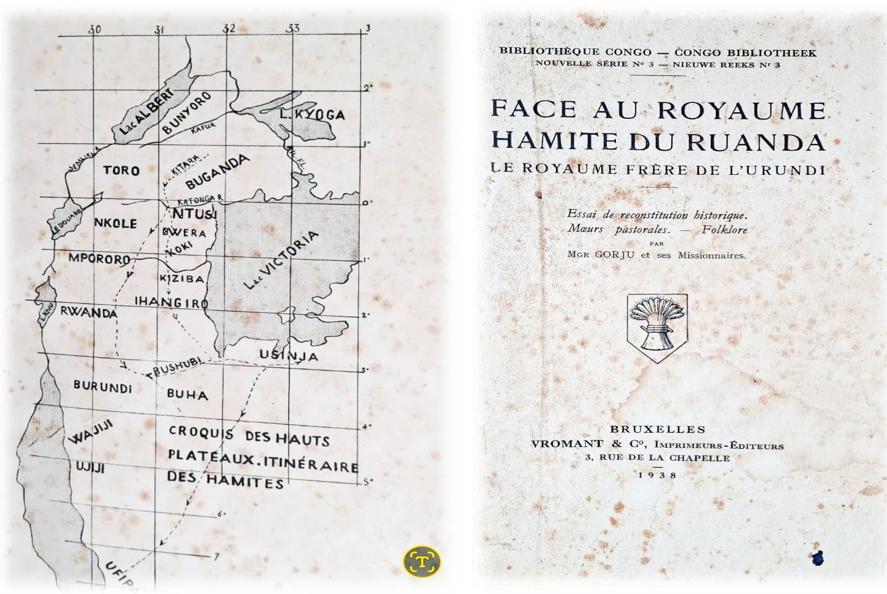

Cette carte historique, extraite de l’ouvrage « Face au royaume hamite du Ruanda ; le royaume frère de l’Urundi », illustre la géographie politique et administrative de la région des Grands Lacs à l’époque coloniale. Elle met en évidence :

• La région de Ntusi : située au Buganda, à proximité de la rivière Katonga et non loin du lac Victoria, dans la zone centrale de la carte près de Bwera et Koki

• Les royaumes et territoires : Buganda, Rwanda, Burundi (Urundi), ainsi que les régions du Toro, Nkole, et Kiziba

• Les lacs : Lac Albert (L. ALBERT), Lac Kyoga (L. KYOGA), et Lac Victoria (L. VICTORIA)

• L’itinéraire des Hamites : tracé indiqué au sud par « Croquis des hauts plateaux, itinéraire des Hamites », illustrant les théories migratoires de l’époque coloniale

• Les pays limitrophes : Tanganyika (futur Tanzanie), Ujiji, et l’Urundi (actuel Burundi)

Le choc de 1972 (génocide contre les Bahutu du Burundi)

Le 29 avril 1972, un événement brutal et soudain a marqué le pays. L’abbé se souvient que ce jour-là, alors qu’il allait célébrer la messe, des policiers sont venus fouiller sa maison. Peu après, un autre prêtre, l’abbé Sébastien, a été emmené par les autorités. Personne ne l’a jamais revu. Ce récit montre comment la violence est arrivée sans avertissement, créant un climat de peur.

Les conséquences durables

Les conséquences de ces crises sont lourdes. Beaucoup de gens ont perdu leurs terres ou leurs biens. L’accès aux études était parfois limité pour certains jeunes. Ces injustices du passé ont créé des frustrations qui durent encore aujourd’hui.

Abbé Ephrem GIRUKWISHAKA, fils de Rurabeze Prudence et de Catherine Nakibirigi, né le 12 décembre 1939 à Ryirengeye, commune Kayanza, zone Kabuye, province Butanyerera (ancienne Ngozi). Il réside actuellement à la paroisse Kiremba, diocèse de Ngozi.

Comment construire l’avenir ?

Malgré ce passé douloureux, l’abbé Girukwishaka garde espoir. Il propose certaines solutions pour avancer : indemniser les victimes, investir dans l’éducation pour tous et encourager le travail. Pour lui, c’est en reconnaissant les souffrances et en travaillant ensemble que le pays pourra se reconstruire.

L’histoire du Burundi est complexe, mais le témoignage de l’abbé Girukwishaka nous rappelle une chose essentielle : pour ne pas répéter les erreurs du passé, il faut d’abord chercher à les comprendre. C’est le premier pas sur le long chemin de la réconciliation.